准分子激光高压电源脉冲整形研究

1 引言

准分子激光器以其短波长(紫外至深紫外波段)、高功率密度和纳秒级脉冲输出能力,在光刻、材料加工、医疗及惯性约束聚变(ICF)等领域具有不可替代的地位。其核心驱动单元——高压电源的脉冲整形技术,直接决定了激光输出的能量稳定性、波形精度及系统可靠性。本文从高压电源的技术挑战出发,系统分析脉冲整形的核心方法、关键技术突破及应用展望。

2 脉冲整形技术分类与原理

2.1 分时淬灭法

通过控制自发辐射放大(ASE)脉冲的增益饱和与猝灭时序,实现脉冲压缩。典型方案包括:

• 理论模型:基于放电腔内粒子数反转的动态方程,建立分时淬灭的延时与强度表达式,优化脉冲宽度。

• 实验验证:在KrF准分子激光器(248 nm)中,通过调节反射镜位置与偏转角,将初始脉宽16.06 ns压缩至2.59 ns,稳定性提升8.4倍。

2.2 堆积整形法

利用多子脉冲非相干组束构建复杂波形:

• 平顶脉冲生成:通过控制子脉冲数量、宽度及延时,实现纳秒级平顶波形(脉宽5.29 ns,平顶平整度3.26%)。

• 稳定性控制:引入评价标准(如平顶平整度稳定性≤1.45%),解决能量漂移问题。

2.3 增益损耗整形法

适用于冲击点火等需多峰波形的场景:

• 竞争放大机制:注入控制脉冲与ASE竞争,利用增益饱和效应耦合特定波形(如慢上升沿、快下降沿)。

• 偏振复用:通过1/4波片与偏振分光片分离预脉冲(Picket)和点火脉冲(Spike),降低光路损耗。

3 高压电源的关键技术挑战

3.1 高精度电压控制

• PI算法优化:针对超调与非超调脉冲分别设计PI控制器,超调部分公式为:

\Delta HV_{em+1,i} = K_{eo} \cdot (E_{m,i} E_t) + I_{eo} \cdot \sum (E_{m,i} E_t)

结合遗传算法平衡能量稳定性与剂量精度。

• 实时响应:热释电探测器+峰值保持电路实现5 kHz高频脉冲的快速监测,电压调节精度达0.5‰。

3.2 热效应抑制

放电过程中气体温升导致卤素浓度下降,引发能量衰减:

• 热管理模型:放电能量 p 与温升关系为:

HV_{te} = \frac{p}{m \cdot c} \cdot r

其中 m 为介质质量,c 为比热容,r 为热阻。

• 闭环冷却系统:水冷回路(流量≤5 L/min)结合气体循环风扇,维持放电腔温度稳定性。

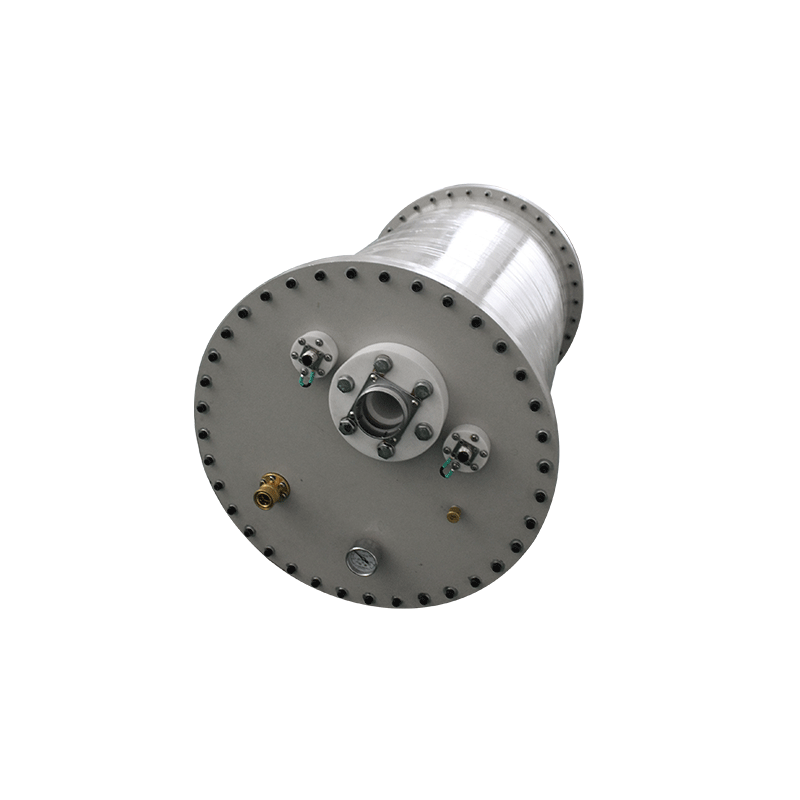

3.3 快速放电与谐振充电

• 固态开关技术:采用磁脉冲压缩(MPC)模块,生成15–30 kV高压脉冲,上升时间≤20 ns。

• 谐振充电拓扑:降低开关损耗,提升重复频率(≥1 kHz)下的效率。

4 系统集成与应用案例

4.1 光刻光源

• 双腔MOPA架构:主振荡腔(线宽压窄至0.2 pm)与功率放大腔协同,满足7 nm光刻分辨率需求。

• 剂量控制:能量稳定性(1σ)≤0.75%,保障关键尺寸套刻误差<1 nm。

4.2 惯性约束聚变

• 冲击点火脉冲:平顶主脉冲(2.35 ns平顶宽度)与百皮秒点火脉冲延时叠加,实现靶丸压缩。

• 束靶诊断:整形脉冲同步用于等离子体诊断,提升装置利用率。

5 未来发展方向

1. 智能化控制:结合数字孪生技术,预演放电过程参数变化,动态优化PI算法权重系数。

2. 宽波段适配:拓展至157 nm(F₂)及351 nm(XeF)波段,解决深紫外的非线性吸收问题。

3. 模块化电源设计:集成谐振充电、磁压缩、温控单元,提升工业场景的部署效率。

6 结论

高压电源的脉冲整形是准分子激光性能跃升的核心驱动力。通过融合放电物理模型、高精度电压控制及热管理技术,可突破能量稳定性与波形精度的极限。未来需进一步探索多物理场耦合机制,推动准分子激光在高端制造与能源领域的深度应用。