离子注入高压电源浪涌抑制方法

在半导体制造工艺中,离子注入机的高压电源系统需在毫秒级时间内实现千伏级电压的快速升压,这一过程易因容性负载(如离子源与引出电极)产生浪涌电流。浪涌电流不仅损坏高压电源模块,还会导致离子束流稳定性下降,缩短设备寿命。本文从浪涌产生机理、抑制技术及系统优化三个层面,分析离子注入高压电源的浪涌抑制方法。

一、浪涌产生机理与危害

离子注入机的浪涌主要发生在三个状态:

1. 启动阶段:高压电源从零升压至设定值时,离子源电位骤升,反向浪涌电流通过回路释放,峰值可达稳态电流的10倍以上。

2. 关闭阶段:离子源与引出电极间电势差消失,残余离子形成正电位,产生回路电流并转化为热能。

3. 负载突变:离子束流因工艺参数变化出现阶跃,引发瞬态过电压(尖峰电压),持续时间达微秒级,电压幅值超数百伏。

浪涌的长期影响包括电源模块击穿、负载端放电风险上升,以及机台维护成本增加。

二、浪涌抑制的核心技术

1. 高压电阻泄放装置

• 结构设计:将高压电阻封装于两端开口的绝缘管内,通过空气对流散热,避免传统密闭结构的温升问题。电阻两端采用铜质环形弹片连接,提升接触可靠性。

• 工作逻辑:

◦ 启动时,高压电阻减缓离子源升压速度,降低浪涌峰值;

◦ 关闭时,将残余电流转化为热能耗散。

• 优势:结构简单,维护成本低,适用于离子注入机中高压电源与离子源之间的串联保护。

2. 动态负反馈控制电路

• 拓扑结构:基于N型MOS管构建主回路,通过采样电阻(如R₂)实时监测电流,经运放放大后与参考电压比较,经光耦电路反馈至MOS管栅极,动态调节其导通深度。

• 精度控制:负反馈机制可适应宽输入电压范围(如高压输入场景),解决传统热敏电阻因温度漂移导致的浪涌抑制一致性差的问题。

3. 多层浪涌能量吸收技术

• 三层对称架构:由暂态抑制元件(TVSS)构成的三层电路,分别处理共模浪涌、常模浪涌及残留浪涌。例如:

◦ 第一层:气体放电管(GDT)引导高能浪涌入地;

◦ 第二层:金属氧化物压敏电阻(MOV)钳位中压浪涌;

◦ 第三层:瞬态电压抑制二极管(TVS)吸收残留尖峰。

• 效能:实测对6kV/3kA组合浪涌的能量吸收率达99.5%,残留能量低至34.17mJ。

4. 预充电与滤波集成

• 预充电电路:在电源输入端增设预充电电阻,限制滤波电容的初始充电电流,待电容电压接近稳态后切换至主电路。

• EMI滤波:共模电感与差模电感组合滤除高频噪声,降低浪涌传播风险。

三、系统级优化策略

1. 接地与布局设计

• 采用星型接地拓扑,减小接地阻抗,避免浪涌电流流经敏感电路。

• 浪涌保护器件(如TVS、MOV)需贴近电源输入端口,缩短浪涌路径。

2. 电气隔离增强

• 在高压电源与负载间插入隔离变压器,阻断浪涌传导;

• 信号线路采用光耦隔离,防止浪涌干扰控制逻辑。

3. 热管理与可靠性验证

• 开放式绝缘管结构提升散热效率,避免电阻过热失效;

• 通过IEC 61000-4-5标准浪涌测试,结合SPICE仿真优化参数。

四、结论与趋势

离子注入高压电源的浪涌抑制需综合器件选型、电路动态控制及系统布局。未来方向包括:

• 智能化调控:基于实时电流采样的自适应反馈算法,提升宽温域下的抑制稳定性;

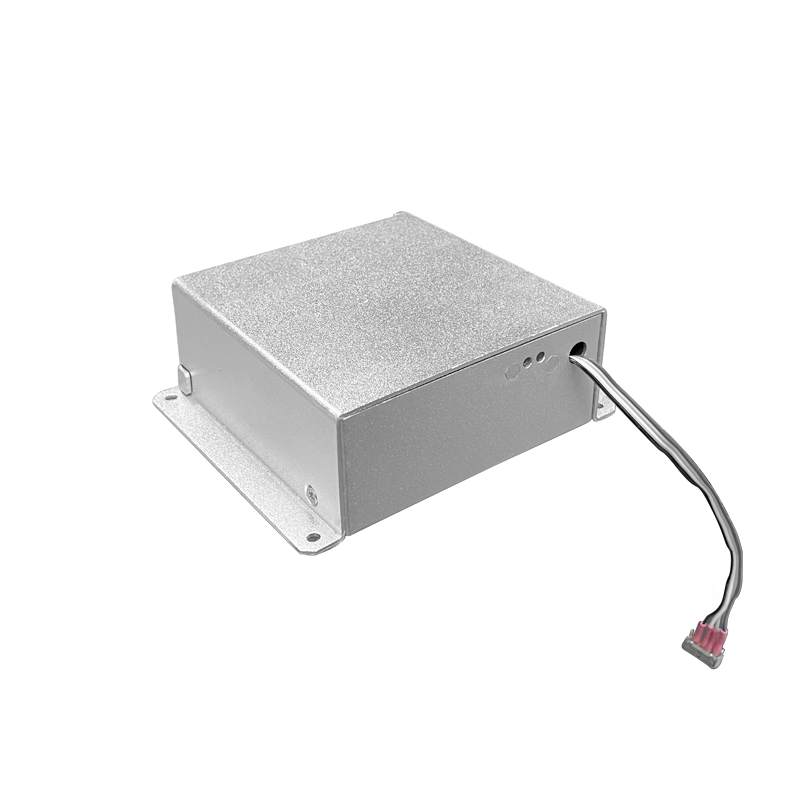

• 集成化模块:将电阻泄放、负反馈电路及多层TVSS整合为单一模块,减少占板面积;

• 高频响应材料:开发低寄生电感的氮化镓(GaN)器件,应对纳秒级浪涌。

通过上述方法,可显著降低离子注入机的浪涌风险,提升半导体制造的工艺良率与设备可靠性。