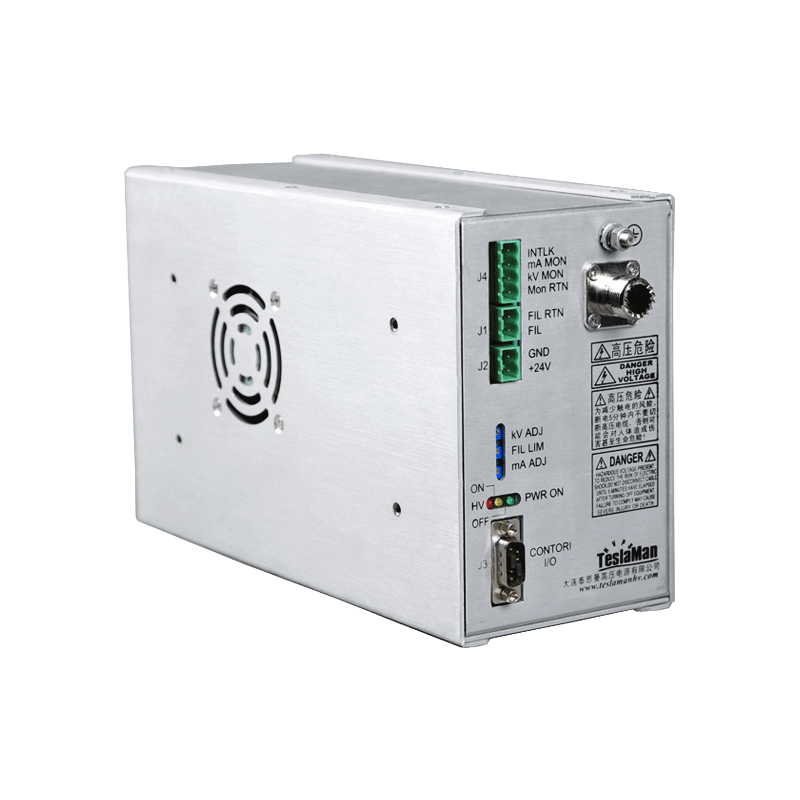

静电卡盘高压电源接触电阻监测的关键技术及应用

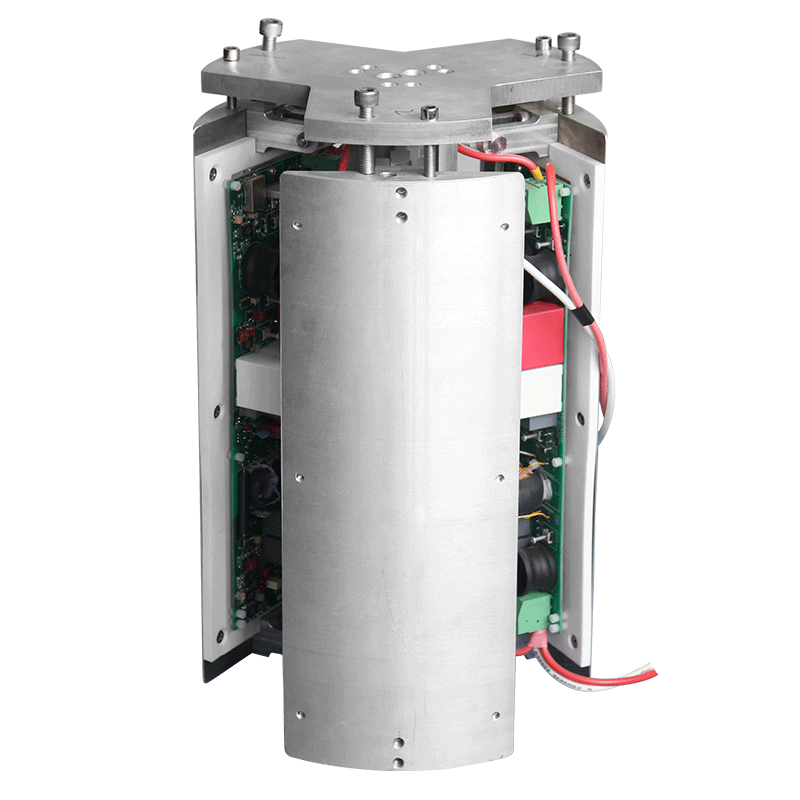

在半导体制造工艺中,静电卡盘(ESC)通过高压电场吸附晶圆,其核心驱动部件——高压电源的稳定性直接决定晶圆平整度与温度均匀性。而高压电源与卡盘电极间的接触电阻是影响系统性能的核心参数,其微小变化可能导致吸附失效或晶圆损伤。因此,接触电阻的精准监测成为保障工艺可靠性的关键技术。

接触电阻的成因与影响

接触电阻由三部分构成:

1. 收缩电阻:电流流经接触点时因截面突变引起的电流集中现象;

2. 表面膜电阻:电极表面氧化层、污染物形成的界面电阻;

3. 导体电阻:电极材料本身的电阻。

其中,表面膜电阻是主要变量。例如,金属暴露空气后迅速形成的氧化膜(铜仅需2–3分钟),或有机污染物沉积,均导致电阻值上升。在高压电场下,接触电阻增大会引发局部放电或热失控,轻则降低晶圆吸附力,重则烧蚀卡盘电极。

监测技术挑战与解决方案

1. 高精度测量技术

传统两线法因引线电阻干扰无法满足微欧级精度需求。目前主流采用四线法(开尔文测量法):

• 原理:通过独立电流注入端(Drive+、Drive-)与电压检测端(Sense+、Sense-)分离,消除引线电阻与接触阻抗的影响。

• 实施:恒流源(通常100mA–1A)施加电流至电极,高阻抗电压表检测接触点压降,依据欧姆定律(R=U/I)计算电阻值。

在高压电源场景中,电压检测线需直接贴近电极触点,避免高压线路产生的电磁干扰。

2. 干电路测试(Dry Circuit Testing)

接触界面氧化膜在30–100mV电压下易被击穿,导致测量值失真。干电路技术通过限制开路电压≤20mV、电流≤100mA,避免氧化层破坏,真实反映膜层电阻状态。此方法对检测初期氧化失效至关重要。

3. 动态工况适应性

• 电流优化:低电流(如10mA)可能无法击穿氧化膜,导致读数虚高;高电流(如100A)虽可克服接触问题,但可能引发热效应。建议采用多级电流测试,结合趋势分析判定真实阻值。

• 温度补偿:接触电阻随温度非线性变化(如铜氧化膜在高温下电阻倍增),需实时监测电极温度并补偿。

系统实施与维护

1. 趋势分析:定期在固定位置、相同环境条件下测量,记录阻值变化曲线。若阻值上升超10%(依据工艺临界值),预警电极老化或污染。

2. 抗干扰设计:

• 采用屏蔽双绞线降低高压电场对检测信号的耦合;

• 六线法可进一步消除分流结构误差,适用于PCB集成式电极系统。

3. 预防性维护:基于阻值变化预测氧化周期,规划卡盘清洁或更换,避免突发失效。

结论

静电卡盘高压电源的接触电阻监测是半导体设备高可靠运行的核心保障。通过四线法高精度测量、干电路技术抑制氧化层干扰,以及动态工况补偿策略,可实现对微欧级电阻变化的有效捕捉。未来,随着晶圆制程向3nm以下演进,接触电阻的实时闭环调控将进一步集成至电源系统,成为提升良率的关键技术环节。